※「HOKUSAI ANOTHER STORY in TOKYO」は終了しました。

リアルな「イマーシブ体験」を求めて

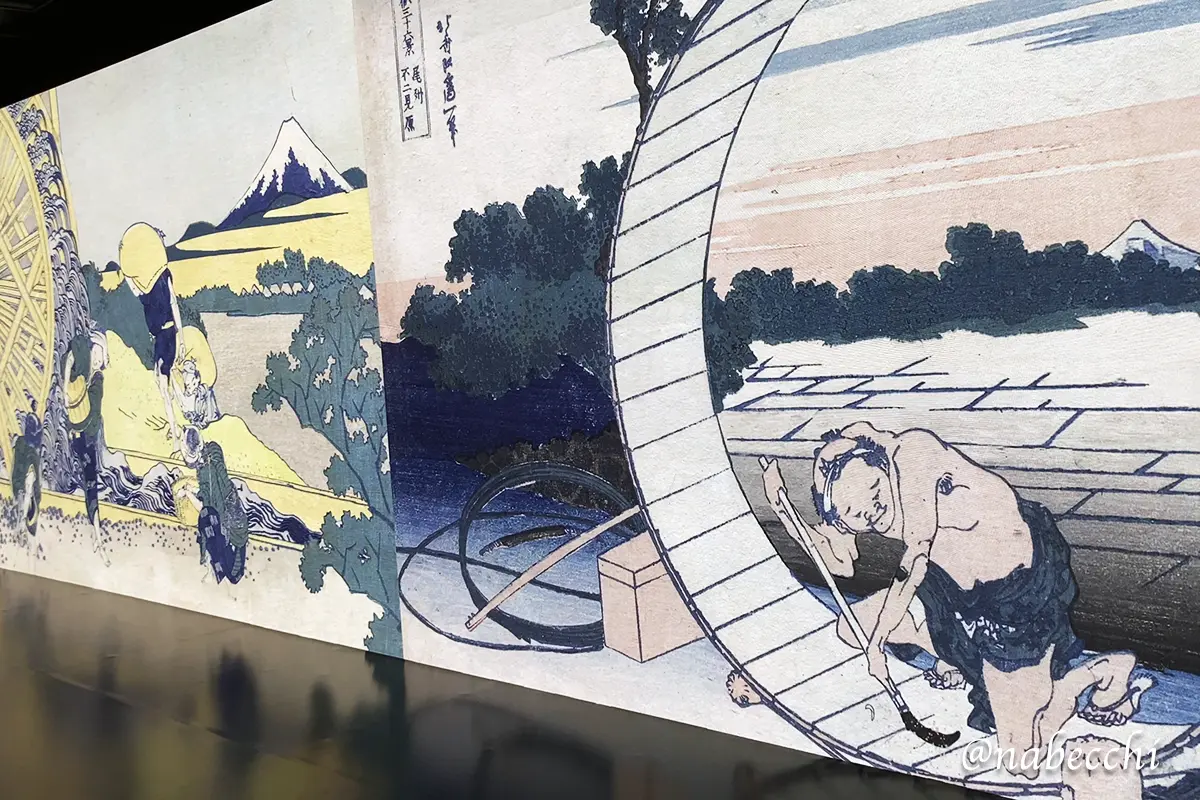

ゴールデンウィークに、東急プラザ渋谷で開催されていた【HOKUSAI ANOTHER STORY in TOKYO】というイマーシブ展示に行ってきました。

浮世絵の巨匠・葛飾北斎の世界を、音と映像、空間演出で体感できるということで、これは見逃せないとチケットを確保。仕事でユーザー体験(UX)に関わっている私にとって、良いものを見ることは感性を磨く上で非常に重要です。

イマーシブ展示は以前体験した『モネ&フレンズ・アライブ東京展』がとても印象に残っていたこともあり、今回も期待値高めでした。

浮世絵を動かして見せる演出は、NHKの大河ドラマ『べらぼう』のオープニングでも取り入れられていますよね。まさに「今」観る意味がある展示だと感じていました。

実は“動く浮世絵”を見るのは初めてじゃない

今年の2月、寺田倉庫 で開催されてた「動き出す浮世絵展」で同じようなイマーシブ展覧会に行ってました。

だから最初は「似たような感じかな?」と、ちょっと冷静になってたんですよね…

でも、そんな予想はいい意味で裏切られました。

【HOKUSAI】の展示は、空間の使い方や没入感の深さがこれまでと違うと感じました。特に4DX映画のように風が吹いたり、足元がふわっと揺れたりとするのが新鮮。視覚・聴覚・触覚までも巻き込んだ「体感型アート」としての完成度が高いです。

浮世絵が“動く”ことで、世界が一気に生き出す

有名な『神奈川沖浪裏』の波が大画面いっぱいにうねって迫ってきたり、富士山の背景が静かに季節を変えたり。これまで静止画として見ていた浮世絵が、まるで呼吸を始めたように見えました。

波が動いた瞬間、「うわっ…」って。思わず声、出ました(笑)

画面の中から風圧まで感じるくらい。

どの演出も“盛りすぎない”のにインパクトがあって、北斎の世界観を壊さないよう丁寧に組まれているのが伝わってきました。

足元の氷に触れるとヒビが入る感覚がすごい!

壁面だけでなく足元までデジタル画像が広がっていて、自分が歩くたびに足元の映像が揺れ、さらに振動も感じるセンサー連動のインタラクションもありました。

キャッ、足元がブルっと伝わり氷が割れる感じする!

モネ&フレンズ・アライブとの比較で気づいた「演出の違い」

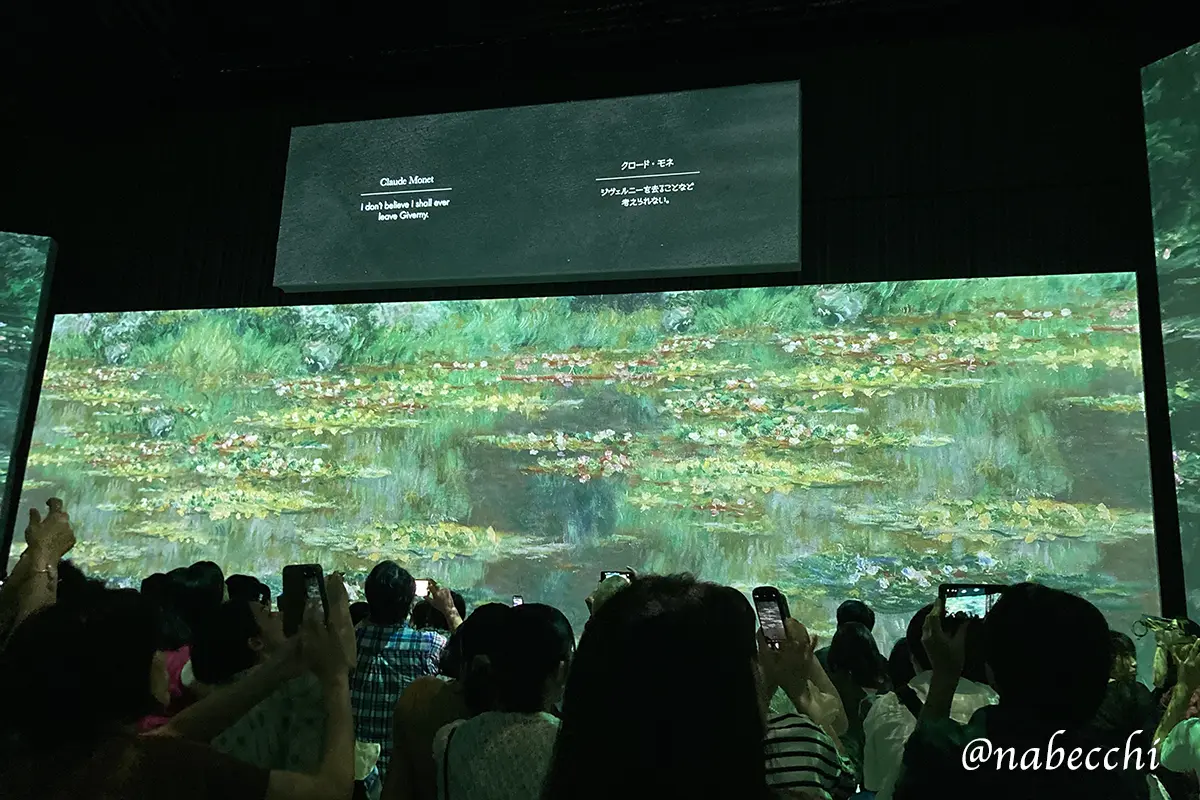

以前の『モネ&フレンズ・アライブ』は、色彩の移ろいや光の表現がやさしく、美しいクラシック音楽とともに絵画の世界に入り込む展示でした。癒されるような、ゆったりとした時間が流れていた印象です。

一方、今回の北斎展は、最初の演出からしてインパクト大。現代の渋谷・スクランブル交差点のざわざわした映像から始まり、宇宙を思わせるような映像世界に入り、そこから一気に波の音がザブーンと響く展開へ。

彫師の彫る音、紙の擦れる音なども交えて、緩急のある音と映像の切り替えがとても印象的でした。

「静かなのに、静かすぎない。この“間(ま)”の演出が、やっぱり日本的でいい」と強く感じました。ただ静かに流すだけでなく、音と映像で情緒を揺さぶってくる演出は、まさに“動と静”の絶妙なバランスでした。

鑑賞後はカフェで余韻を楽しむのがおすすめ

【HOKUSAI ANOTHER STORY in TOKYO】入場時に東急プラザ渋谷で使える500円割引券がもらえたので、鑑賞後はカフェでひと休み。

スマホにメモしたり、写真を見返したり。こういう“余韻の時間”、すごく大事なんですよね。

全身でアートを浴びたあと、感覚が研ぎ澄まされたままの状態で少しだけ自分と向き合う。割引券のお陰でこういう時間も作れて良かったです。

まとめ:Web・UX設計に活かせる「動と静」の演出テクニック

浮世絵は遠い時代の静かな芸術というイメージがあったけれど、今回の展示を通して、それが現代のテクノロジーで「生きたアート」に進化する瞬間を見られた気がします。

似た展示をすでに体験していたからこそ、演出の違いに気づけ、空間の工夫や音響演出、センサーの反応精度まで含めて、これまでにないイマーシブ体験をすることができ楽しめました。

この体験は、WebやUXデザインに携わる人にとっても、空間演出や没入型体験のヒントが詰まった刺激的な展示だと感じました。

- 緩急のある音響設計:

静寂から一気に波音へという展開が、ユーザーの感情を強く揺さぶる。 - 触覚(振動)の活用:

視覚だけでなく、足元の振動といった五感を巻き込むことで、没入感を圧倒的に深める。 - 「動」と「静」のコントラスト:

モネ展(静)と比較し、北斎展は動的な表現でも日本の美意識(間)を崩さない絶妙なバランスを実現していた。

正直、もう一度行ってもいいな…他のイマーシブ展示より高いのはネックだけど、4DX映画を見ると思えば変わらないか。